22 Uhr, Samstagabend am Bahnhof Winterthur. Auf dem Weg vom Gleis Richtung Altstadt schieben sich junge Männer in schwarzen Jacken breitbeinig an mir vorbei durch die Unterführung, beim Treppenaufgang beschallen sich Ausgangslustige in der Frühjahrskälte gegenseitig mit verschiedenen Beats. In Winterthur war ich bisher nur im Technorama, aber die Situation kenne ich trotzdem – das Gefühl, mit nicht-nüchternen Blicken angestarrt zu werden, während ich beim Vorbeigehen auf den kaugummiverklebten Boden schaue, ist an allen grösseren Bahnhöfen gleich.

Ich verpasse den von mir herausgesuchten Bus Nr. 1 und suche auf Google Maps nach einer anderen Verbindung, die möglichst bald nach Töss fährt, damit ich nicht am Bahnhof warten muss.

Töss ist einer von zwei Stadtteilen, wo sich die Teilnehmer*innen einer Studie über das subjektive Sicherheitsempfinden der Stadtbewohner*innen Winterthurs mit Abstand am häufigsten unsicher fühlen. Die Studie, die die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 2019 im Auftrag der Stadtpolizei durchgeführt hat, erfasste per Umfrage, wann und wo sich Winterthurer*innen in ihrer Stadt unsicher fühlen. Neben Töss ist das Stadtzentrum auf der Rangliste der als unsicher empfundenen Stadtteile ganz oben. Die Orte an der Spitze dieser Rangliste dienen mir heute Abend als Orientierungspunkte: Aus den Gegenden, die in der Studie als besonders unsicher bewertet werden, lege ich mir eine Spazierroute für meinen Selbstversuch zurecht. Ich will dokumentieren, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich besonders FINTAs nachts unsicher fühlen. Was verstärkt das Gefühl, und was macht es besser? Ich hoffe und fürchte, dass an den Orten, wo sich der grösste Anteil der Teilnehmer*innen unsicher fühlt, auch ich das bekannte Gefühl finden werde – denn ich denke, ich würde es in jeder Stadt finden. Dass ich es genau in Winterthur suche, ist alleine den Umständen des Artikels geschuldet.

Als ich meinen Freund*innen vom Experiment erzählte, das ich heute Abend vorhabe, kam als Rückfrage immer, ob ich mich irgendwie absichern würde, falls wirklich etwas passiert. Ich nickte dann immer. Während meines Selbstversuchs warteten drei Freund*innen in der Nähe des Bahnhofs auf mich. Und als ich meinem Bruder vom Plan erzählte, meinte er entsetzt: «Geh’ nicht in den Stadtpark, da gab’s mal eine Messerstecherei!» Wir kommen aus Bern, weshalb ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt und woher er es weiss.

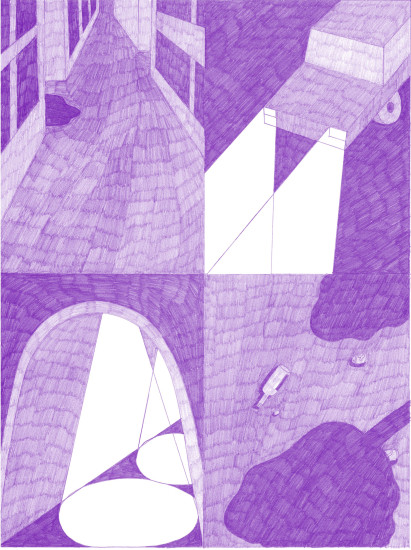

Als ich an der Station Töss als Einzige aus Bus Nr. 5 aussteige, ist es 22:12. Links und rechts von mir ziehen sich Fabrikgebäude in die Länge. Ich gehe in die unbeleuchtete Welt voller Wellblech-Werke hinein, aber nach ein paar Metern breitet sich die gähnende Dunkelheit so selbstsicher aus, dass ich misstrauisch werde – beim Blick aufs Handy sehe ich, dass Google Maps meine Route nicht richtig anzeigt. Ein eisiger Wind weht. Ich sehe und höre nicht, ob bei den dunklen Gebäuden Menschen sind, aber der Dunkelheit den Rücken zuzudrehen und nicht zu wissen, ob jemand hinter mir geht, ist unangenehm. Ich lasse die Handschuhe in der Manteltasche und halte mein Display beleuchtet – für Google Maps, aber auch, damit es heller ist.

Ich gehe den Gehsteig entlang der Zürcherstrasse Richtung Altstadt zurück. Ausser mir ist an diesem Abend fast niemand zu Fuss unterwegs. Das Pflaster wird beleuchtet von Autoscheinwerfern, sporadisch von Strassenlaternen und Schaufenstern mit Neonlichtern. Autos mit ZH-, SG- und TG-Nummernschildern brausen an mir vorbei. Im Kanton Zürich passieren laut dem Bundesamt für Statistik schweizweit die meisten Unfälle. Die Ostschweizer Ausgangsfraktion rast unbeschwert und unkontrolliert an mir vorbei Richtung Innenstadt. Ich fühle mich unsicher.

Knapp eine Woche nach meinem Selbstversuch führe ich mit Dr. Lyn Pleger, die am Institut für Verwaltungs-Management an der ZHAW als Projektleitung und wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, ein Interview. Sie hat die Studie über das subjektive Sicherheitsempfinden von Winterthurer*innen durchgeführt. Lyn Pleger erklärt dazu, dass die Stadtpolizei solche Untersuchungen durchführen lasse, um ihre Dienstleistungen zu überprüfen und zu verbessern, und dass die ZHAW als Forschungseinrichtung zu diesem Zweck eine Studie entwickelt habe. Der resultierende Fragebogen, hauptsächlich im Multiple-Choice-Format gehalten und mit offenen Fragen ergänzt, enthielt rund 50 Fragen. Damit wurde festgehalten, welche Orte und Faktoren zu einem unsicheren Gefühl beitragen, wie sicher sich die 4‘857 Teilnehmer*innen in Winterthur allgemein fühlen, und wie die Polizeiarbeit wahrgenommen wird. Die Studie fragte auch nach Massnahmen, die die Polizei ergreifen soll, damit sich die Winterthurer Bevölkerung sicherer fühlt. 53 Prozent der Befragten wünschten sich mehr Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen. Wenn ich an die dunkle, rauschende Zürcherstrasse denke, verstehe ich diesen Wunsch sofort.

Es ist 22:19 Uhr. Auf der Höhe des Zentrum Töss angelangt, gehe ich bei der Migros die Treppe zur Unterführung hinunter und wechsle die Strassenseite. Im Betontunnel höre ich keine Schritte, keine Stimmen, es ist ruhig. Erst beim Aufstieg zögere ich einen Moment und schaue nach oben, weil die Treppe um eine Ecke führt und ich nicht sehe, was dort auf mich wartet. Tatsächlich steht beim Treppenaufgang ein weisses Auto auf dem Trottoir. Gleissende Scheinwerfer zünden mir entgegen, der Motor läuft. Ich denke an Geschichten von Freundinnen, neben denen nachts Männer in Autos halten und sie zum Einsteigen einladen, und gehe schnell aus dem Licht. Ich mache einen weiten Bogen ums Fahrzeug, während ich versuche, in die angelaufenen Fenster zu schauen. Zwei ältere Frauen sitzen im Auto und scheinen auf jemanden zu warten. Ich höre sofort auf, den Bogen zu vergrössern. Gleich danach kommt mir eine Gruppe junger Frauen entgegen, laut und ausgelassen besetzen sie das Trottoir. Für eine Millisekunde kreuzt sich mein Blick mit dem einer Frau aus der Gruppe, als wir beide abchecken, wer da in Winterjacke eingepackt auf uns zukommt und einander als ungefährlich einstufen.

In der Schweiz hat laut einer Studie des Forschungsinstituts gfs.bern jede fünfte Frau über 16 einen sexuellen Übergriff erlebt. 59 Prozent der knapp 5‘000 Befragten geben an, schon einmal unerwünscht berührt oder geküsst worden zu sein, etwas mehr als die Hälfte waren schon suggestiven Kommentaren oder unangenehmen Avancen ausgesetzt. Die meisten dieser Belästigungen passieren auf offener Strasse, fast alle werden von Männern verübt.

Ich kenne diese Zahlen nicht, als ich die Zürcherstrasse in Winterthur entlang gehe, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich ins Schwarze treffen. Der Ton meiner Freundinnen ist viel zu beiläufig, wenn sie mir erzählen, dass ihr Handy mit den Dickpics eines Fremden zugespammt wird, oder dass ihnen im Club wieder jemand an den Hintern gefasst hat. Ein hässlicher aber nicht überraschender Teil der Normalität. Ebenso ist es Teil dieser Normalität, dass ich auf der dunklen Strasse ganz viele kleine Dinge tue, um nicht eine von fünf zu werden, die einen Übergriff erlebt hat. Ich höre keine Musik. Ich habe meinen Schlüsselbund in der Tasche und weiss, wie ich ihn greifen müsste, um jemandem damit eine zu hauen. Ich gehe rasch und möglichst aufrecht. Ich versuche, trotz Verkehr und schlechtem Licht zu wissen, wer hinter mir, vor mir, neben mir geht. Ich weiss, dass es nicht an mir liegt, wenn mir etwas passiert, aber die Verantwortung für meine Sicherheit übernimmt niemand für mich.

Trotz der Zahlen des gfs.bern zeigt die Studie der ZHAW nicht auf, dass sich Frauen in Winterthur unsicherer fühlen würden als Männer. Als ich im Interview Lyn Pleger danach frage, erklärt sie das folgendermassen: «Es gibt bestimmte Bereiche, die Männern mehr Sorge bereiten, und solche, die Frauen mehr Sorge bereiten. Aber das durchschnittliche Sicherheitsempfinden von Männern und Frauen unterscheidet sich tatsächlich nicht.»

Dazu kommt, dass die Studie nicht repräsentativ für die Bevölkerung ist: Von den 4‘857 Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, waren besonders viele Menschen zwischen 46 und 55 Jahre alt, und nur wenige zwischen 18 und 25.

Lyn Pleger betont, dass die Studie nicht darauf zielt, die ganze Bevölkerung repräsentativ abzubilden: Anstatt den Fragebogen stichprobenartig von einem Teil der Bevölkerung ausfüllen zu lassen, schickte die ZHAW Teilnahmeeinladungen an alle Winterthurer Haushalte. Der Gedanke dahinter war, dass diejenigen die Studie ausfüllen würden, die sich auch tatsächlich unsicher fühlten: «Es geht um das subjektive Sicherheitsempfinden derer, die an der Studie teilnehmen wollten. Die Polizei soll möglichst konkret erfahren, wo sich die Bevölkerung Massnahmen wünscht». 8,4 Prozent aller Winterthurer Haushalte nahmen an der Befragung teil, aber eben mit ungleich verteilten Altersgruppen. Warum nicht mehr junge Frauen die Studie ausgefüllt haben und wie sich die Resultate verändern würden, wenn sie es getan hätten, lässt sich nicht sagen.

Die Uhr auf meinem Telefon zeigt 22:27.Ich gehe die Kurve Richtung Stadt entlang und werde das beklemmende Gefühl nicht los, in den schlecht beleuchteten Seitenstrassen links und rechts von mir etwas zu übersehen. Eigentlich sollte ich die Strasse überqueren, die Ampeln blinken alle orange und der Verkehr rausch unnachgiebig. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen in den Autos für mich anhalten oder mich überhaupt sehen würden und bleibe auf meiner Strassenseite. Auf der Höhe der Haltestelle Sulzer verlangsamt sich der Bus Nr. 1 und hält an. Erst nach einem Moment verstehe ich, dass er für mich stehen geblieben ist. Dankend winke ich der unsichtbaren Person in der Fahrkabine ab und fühle mich besser. Beim nächsten Fussgängerstreifen wage ich mich im Wissen, dass ich gesehen werde, über die Strasse. Die Autos halten alle an. Ich bin sichtbarer, als ich meine.

Es ist inzwischen 22:36. Bei den Busstationen am Bahnhof bleibe ich stehen und mache mir mit eiskalten Händen ein paar Notizen auf meinem Handy. Während ich tippe, höre ich eine Gruppe junger Männer in meine Richtung kommen. Ich schaue nicht hoch, aber sehe aus dem Augenwinkel, dass sich einer ganz nah vor mir aufbaut. Keine 30 Zentimeter trennen seine Bomberjacke von meinem Mantel. «Du musst nicht schreiben, kannst’s mir auch direkt sagen», ist der Spruch seiner Wahl. Er ist nahe, seine Stimme ist laut und die Gruppe still. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich erschrecken wollte.

Ich überlege mir gar nicht, wie ich reagiere, bevor ich lachend und ja nicht provozierend ablehne – «Ist grad okay, danke.» Noch während ich den Satz sage, gehe ich Richtung Altstadt, der Cursor auf meiner Notiz-App blinkt mitten im Wort.

Als ich diese Anmache beim Schreiben des Artikels in den aufgeführten Punkten der ZHAW-Studie verordnen will, finde ich unter den Rubriken für «unsichere Situationen» verschiedene Möglichkeiten: «Verhalten von Einzelpersonen oder Gruppen» oder «Pöbeleien / verbaler Angriff / Gewaltandrohung». Unsichtbar bleiben in dieser Studie die Arten von Unsicherheit, die nur von ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen empfunden werden: Ich weiss nicht, ob nicht-weisse Menschen mehr Pöbeleien erfahren als weisse, und ob junge Frauen überdurchschnittlich oft meine spezifische Erfahrung mit dem «Verhalten von Einzelpersonen oder Gruppen» teilen. Lyn Pleger erklärt die fehlende Erfassung von soziodemografischen Daten so: «Am Ende sollten alle Angaben in machbaren Massnahmen resultieren. Um diese umzusetzen, sollte es eigentlich keine Rolle spielen, ob eine Frau oder ein Mann von einer Person angepöbelt wird.»

Aus diesem pragmatischen Grund wird in der Studie nicht ersichtlich, welche Gruppe sich in welchen Situationen besonders unsicher fühlt. Sexismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und viele andere Aspekte bleiben in den Zahlenstapeln unsichtbar, und ebenso unsichtbar bleibt die Grenzüberschreitung bei den Busstationen: Selbst wenn die Polizei den Austausch mitbekommen hätte, wäre viel zu wenig passiert, als dass sie hätten eingreifen können. Der Typ mit zu wenig Distanzgefühl bewegt sich auf legal-grauem Terrain.

Es ist 22:42. Ich stecke das Handy weg und beschliesse, nicht die Marktgasse, sondern die Strasse um die Altstadt herum zu nehmen. Während ich der Technikumstrasse entlanggehe, fühle ich mich umgeben von Menschen und langsamerem Innenstadt-Verkehr sicher genug, dass ich meine Hände in meinen Manteltaschen aufwärmen kann.

Um zum Stadtpark zu gelangen, nehme ich in der Marktgasse eine enge Passage bei einem Restaurant. Auf der anderen Seite stehen Autos, es gibt keinen Fussgängerstreifen hinüber zum Park.

Der Stadtpark liegt verlassen und ebenfalls schlecht beleuchtet vor mir. Im Gras liegen ein paar leere Bierdosen, die Schatten der Bäume ziehen sich über den Rasen. Ich höre betrunkene Stimmen, aber kann sie erst orten, als ich um eine Kurve biege und zwei Teenies in Hoodies auf der Treppe vom Kunst Museum sitzen sehe.

Eine verbesserte Strassenbeleuchtung liegt im Raster der gewünschten Massnahmen mit Platz 5 im guten Mittelfeld: 66 Prozent der Befragten empfinden eine bessere Strassenbeleuchtung als «eher wichtig» oder «sehr wichtig». Das erdrückende Gefühl, in der Dunkelheit zu wenig Orientierung zu haben, teilen zwei unspezifizierte Drittel der Studienteilnehmer*innen in Winterthur mit mir.

Der Kiesweg führt an den trinkenden Teenies vorbei, bevor er mich in einer grossen Kurve auf den Rückweg zum Bahnhof lenkt. Ausser den beiden ist sonst niemand im Park. Auf dem Boden neben den Mülleimern im Schatten der Äste liegen noch mehr Aludosen, das Licht ist schlecht und die Strassenecken unübersichtlich, aber auf dem Rückweg zum Bahnhof fühle ich mich, eben, eigentlich sicher.