DER STÄDTISCHE RAUM – EINE DEFINITION

SB: Als Leiter der Fachstelle Stadtentwicklung entwickelst du mit deinem Team Perspektiven und Leitideen, wie Winterthur in Zukunft in Bezug auf die räumliche Gestaltung aussehen könnte. Was macht für dich eine Stadt aus?

FZ: Bei allen Unterschieden, die es mit Blick auf verschiedene Städte gibt, gehört für mich die bauliche Dichte und eine bestimmte Dichte an Menschen zu den Voraussetzungen, um einen Raum als Stadt zu bezeichnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich einen Ort mit vielen Hochhäusern oder Bürogebäuden bereits als Stadt definieren würde. Es braucht in einer Stadt nicht nur viele Menschen, die sich in einem Raum bewegen, sondern

auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten, die in diesem Raum ausgeübt werden können.

Die Altstadt von Winterthur ist ein prototypisches Beispiel für das, was eine Stadt ausmacht.

In diesem Raum gibt es viele Aktivitäten, die von Wohnen, über Arbeiten, dem Aufenthalt im öffentlichen Raum, Einkaufen, Essengehen bis hin zum Ausüben von Freizeitaktivitäten reichen. Historisch gesehen ist eine Stadt immer ein Ort der Innovation und des Austausches, an dem nicht nur Kultur stattfindet, sondern auch soziale Bewegungen wie die Arbeiter- oder die Frauenbewegung entstanden sind. Sie ist ein Ort, an dem viel passiert und unterschiedliche Menschen, zum Beispiel arm und reich, zusammenkommen, sich treffen und austauschen. Diese Diversität in einem sehr umfassenden Sinn macht für mich das Idealbild einer Stadt aus.

SB: Welche Faktoren spielen nebst den bereits genannten Voraussetzungen eine Rolle, damit in einem städtischen Raum diese Diversität zustande kommt?

FZVon Bedeutung ist, dass sich die Menschen sicher in einer Stadt bewegen können. Es gibt weltweit Städte, in denen man zwar viele der erwähnten Voraussetzungen vorfindet, aber nach dem Eindunkeln niemand mehr auf die Strasse geht, weil es zu gefährlich ist, sich draussen aufzuhalten.

Auch das Klima spielt eine Rolle: Wenn ich an einem Ort lebe, an dem es immer minus 10 Grad ist, findet das Leben kaum im öffentlichen Raum statt. Umgekehrt treffe ich zum Beispiel in Madrid bei 35 Grad zur Mittagszeit zwar auch nur wenige Menschen auf den öffentlichen Plätzen an, dafür aber in den späten Abendstunden umso mehr.

Die Kombination aller Bausteine muss stimmen. Wenn ein Stein fehlt oder nicht passt, dann kommt kein Gefühl von Urbanität auf. Im Süden Manhattans gibt es beispielsweise eine hohe bauliche Dichte und sehr viele Arbeitsplätze, doch die wirklich spannenden Orte des Austausches findet man in anderen Quartieren New Yorks. Damit urbane Orte entstehen, braucht es Menschen, die sich in diesen urbanen Räumen bewegen, dort leben und arbeiten, die dort einen Laden oder ein Café führen, die aktiv sind und diese Räume mitgestalten. Die baulichen Rahmenbedingungen müssen dafür nicht mal zwingend optimal sein, denn Menschen können sich auch unattraktive Orte aneignen und diese beleben. Zentral ist aber, dass die Eigentümer*innen von Arealen oder Gebäuden ein Interesse an einer vielfältigen Nutzung haben. Der Lagerplatz ist ja nicht nur lebendig, weil sich dort viele kreative Menschen aufhalten, sondern auch weil die Stiftung Abendrot als Besitzerin diese lebendige Nutzung nicht nur zulässt, sondern aktiv fördert.

WER GESTALTET DIE STADT?

SB: Du sagst, dass sich solche urbane, lebendige Orte an sich nicht planen lassen. Was ist konkret die Aufgabe der Fachstelle Stadtentwicklung?

FZ: Als Stadtentwickler*innen können wir lediglich Vorschläge zur Nutzung des öffentlichen Raumes sowie der öffentlichen Infrastrukturen ausarbeiten und so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine lebendige Stadt entsteht. Wir definieren gemeinsam mit anderen städtischen Stellen, insbesondere mit dem Amt für Städtebau, wie der städtische Raum genutzt und entwickelt werden kann. Solche Arbeiten sind immer interdisziplinäre Projekte. Bei der Ausarbeitung der räumlichen Entwicklungsperspektive 2040 waren zwar die Fachstelle Stadtentwicklung und das Amt für Städtebau federführend, sehr viele andere städtische Stellen aus allen sieben Departementen aber eng eingebunden. Wir haben uns bei den Diskussionen die Frage gestellt, wie wir die Stadt beim prognostizierten Wachstum nachhaltig und stadtverträglich gestalten können. Die Umsetzung liegt aber nicht in unserer Verantwortung: Wir können und wollen die Stadt nicht nach unseren Vorstellungen umbauen, sondern haben nur anhand fachlicher Diskussionen Leitlinien gesetzt, um auf zukünftige Bedürfnisse reagieren zu können. Darüber, was wie konkret umgesetzt wird, entscheidet schliesslich der Stadtrat; in Bezug auf den kommunalen Richtplan und die Bau- und Zonenverordnung das Stadtparlament; und im Fall eines Referendums die stimmberechtigte Bevölkerung.

SB: Stadtentwicklung heisst also auch, eine Strategie zu definieren, an der sich die Stadtverwaltung sowie die Politik in den nächsten Jahren orientieren kann. Welche Rolle spielte bei den Diskussionen das Selbstverständnis von Winterthur als eine Grossstadt, deren Quartiere aber nach wie vor einen starken Dorfcharakter haben?

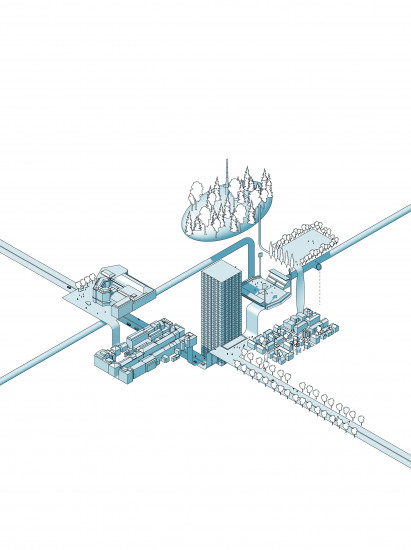

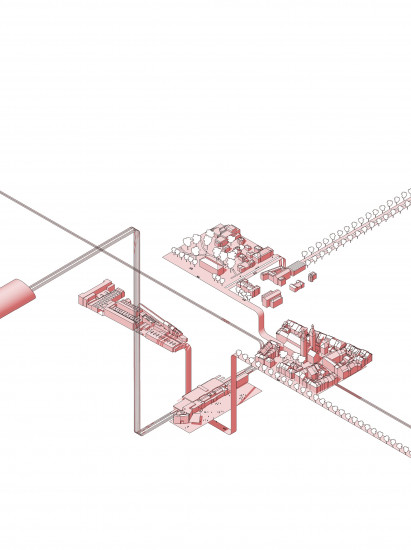

FZ: Wir haben uns bei der Ausarbeitung der räumlichen Entwicklungsperspektive am Bestehenden orientiert: Wir schöpfen aus dem Vorhandenen, denken aber von der Zukunft her. Die einzelnen Stadtteile wurden vor 100 Jahren eingemeindet, sind aber für die Identität von Winterthur nach wie vor wichtig. Dieser Identität soll Winterthur treu bleiben, sich aber zugleich auch verändern und entwickeln können. Die erarbeiteten Ideen wie der Stadtrandpark, der Regiopark oder sogenannte Fussgängerteppiche im Umfeld von Bahnhöfen sollen die Struktur der Stadt nicht umkrempeln, aber das Potenzial bestehender Räume ins Bewusstsein rücken. Wir planen keinen neuen Stadtteil für 20'000 Leute. Die Stadt wird innerhalb des bestehenden Siedlungs-gebietes wachsen, in den Räumen, die bereits ein urbanes Profil haben und dort, wo wir zusammen das urbane Rückgrat definiert haben. Indem wir das Wachstum auf dieses urbane Rückgrat konzentrieren, entlasten wir auch die einzelnen Quartiere von

einem Verdichtungsdruck.

SB: Mit dem Begriff des «urbanen Rückgrat» schreibt ihr der Stadt einen urbanen Charakter zu. Was versteht ihr darunter?

FZ: In Winterthur gibt es für eine Grossstadt aktuell eher wenige urbane Orte. Dazu gehören die Altstadt, die Gegend um die Wartstrasse, Neuhegi oder die Lokstadt. Die Stadtteile rund um den Bahnhof Oberwinterthur und um den Bahnhof Grüze sollen in den nächsten Jahren wachsen. In diesen Räumen soll die Zonenordnung erlauben, so zu bauen, dass Wohnungen, neue Arbeitsplätze und neue öffentliche Freiräume in einem urbanen Umfeld entstehen können. Zudem besteht die Absicht, diese verdichteten Räume im urbanen Rückgrat durch den öffentlichen Verkehr noch besser zu erschliessen.

SB: Welchen Einfluss hat diese Urbanisierung auf die Kultur- und Gewerberäume?

FZ: Wenn Immobilienbesitzer*innen Gebäude mit sechs anstatt nur drei Geschossen bauen können, steigt grundsätzlich der Quadratmeterpreis des Bodens. Nicht nur das verdichtete Bauen hat allerdings einen Effekt auf die Preise. Verkehrsberuhigte Strassen machen ein Quartier ebenfalls attraktiver, wodurch Mieten tendenziell steigen. Wenn man aber eine möglichst grosse Diversität von verschiedenen Nutzungen zulassen will, ist es wichtig, dass die Stadt auch eine diverse Nutzung unterstützt.

In der Lokstadt hat die Stadt die Industriezone vor

ein paar Jahren umgezont, von den Investor*innen aber Gegenleistungen eingefordert: Einerseits, dass neben einem Hochhaus und Eigentumswohnungen auch Genossenschaftswohnungen gebaut werden, andererseits, dass öffentliche Plätze wie der Dialogplatz, nach den Vorgaben der Stadt erstellt werden. Zudem kann die Stadt in einem Gestaltungsplan grundsätzlich auch die Realisierung von Nichtwohnnutzungen an bestimmten Lagen vorschreiben und so gewährleisten, dass auch Räume entstehen, die durch Kulturschaffende, für eine Schreinerei oder einen Blumenladen genutzt werden können. Letztlich

richtet sich die Frage, ob solche Räume entstehen, an die Grundeigentümer, die auf eine Rendite angewiesen sind. Inwiefern Kulturräume und Gewerbeflächen durch Wohnungsmieten querfinanziert werden, bleibt den Immobilienfirmen überlassen. Es ist allerdings unbestritten, dass bezahlbare Räume für solche Nutzungen für eine lebendige Stadt wichtig sind. Eine urbane Entwicklung kann günstige Räume beispielsweise für Kultur einerseits verdrängen, umgekehrt fördern urbane Räume das kulturelle Schaffen. Städte sind die Orte der Auseinandersetzung mit Kultur, Urbanität ist daher auch eine wichtige Voraussetzung, dass Kultur entstehen und man sich damit auseinandersetzen kann.

SB: In einer Stadt gibt es verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die unterschiedliche Interessen in Bezug auf den städtischen Raum haben, gerade im Hinblick darauf, was ihre Freizeitaktivitäten betrifft. Wie geht ihr mit der Heterogenität der Gesellschaft um?

FZ: An der Nutzung der Steinberggasse zeigt sich aktuell, dass die Gasse für viele Menschen ein Raum ist, in dem sie sich ohne Konsumzwang aufhalten können. Gleichzeitig fühlen sich Anwohner*innen gestört. Wir haben keine abschliessende Antwort darauf, wie man mit solchen Konflikten umgehen soll. Hier manifestiert sich der allgemeine Trend einer Mediterranisierung und das Beispiel

zeigt die grosse Attraktivität von urbanen öffentlichen Räumen. Ein anderer Trend ist die Individualisierung: Viele leben in Einpersonenhaushalten und gehen individuellen Freizeitaktivitäten nach. Die einen gehen gerne im Wald spazieren, andere wollen dort lieber Joggen oder Mountainbiken. Die Frage stellt sich also: Wie gestalten wir den öffentlichen Raum insgesamt, damit alle ihren Interessen nachgehen können, ohne dass zu viele Nutzungskonflikte entstehen? Es ist unmöglich, an einem Ort alle Bedürfnisse zu berücksichtigen, aber wir können uns überlegen, welche Schwerpunkte wir an welchen Orten setzen wollen.

BESTEHENDE RÄUME NEU DENKEN

SB: Neben dem urbanen Rückgrat legt ihr den Schwerpunkt auf Grün- und Freiräume und schlägt vor, die Grenze des Siedlungsgebietes als Standrandpark zu konzipieren. Wie muss man sich diesen Stadtrandpark vorstellen?

FZ: Die Grenze des Siedlungsgebietes ist in Winterthurs durch die Form des Stadtgrundgrisses von jedem Punkt schnell erreichbar. Zudem gibt es durch die vielen Hügel, die Töss, den Friedhof Rosenberg, den Schützenweiher, Pünten oder das Erholungsgebiet Hegmatten bereits eine Art grüner Saum um die Stadt, der von den Stadtbewohner*innen auf unterschiedliche Weise genutzt wird. Diesen grünen Saum als Stadtrandpark zu bezeichnen, bedeutet, ihn als Ganzes wahrzunehmen und auch als Chance zu sehen. Es wird keine neuen Einzonungen geben, der Saum ist also auch als Abschluss der gebauten Stadt zu verstehen. Welche Nutzungskonflikte gibt es? In welchen Teilen hat die Natur Vorrang, in welchen der Sport? Wo bestehen bereits wertvolle Naturräume, in welchen Teilen dieses grünen Saums soll es Gemeinschaftsgärten geben und in welchen können die Menschen anderen Freizeitaktivitäten nachgehen? Das sind Aushandlungsprozesse, mit denen wir uns in Zukunft befassen müssen. Der Stadtrandpark ist zudem der Übergang in den Regiopark, in dem gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden geklärt werden muss, wie die Landschaft dort genutzt und Naturräume erhalten werden.

SB: Welche Herausforderungen, mit der die Stadt in Zukunft konfrontiert sein wird, hatten bei der Ausarbeitung der räumlichen Entwicklungsperspektive ein besonderes Gewicht?

FZ: Neben dem voraussichtlichen Wachstum der Stadt gibt es bestimmte Megatrends wie die Demografie, der Klimawandel oder die Digitalisierung. Veränderungen in der Gesellschaft bringen selbstverständlich neue und andere Bedürfnisse an den städtischen Raum mit sich. Wir gehen davon aus, dass 2040 40 Prozent mehr über 65-Jährige in der Stadt leben als heute. In Winterthur ist man mit dem Velo von jedem Ort aus innert fünf Minuten im Wald. Damit aber auch ältere Leute, die beispielsweise auf einen Rollator angewiesen sind, innert fünf Minuten in einem grünen Freiraum sind, braucht es mehr beschattete Plätze in den Quartieren. Das ist gerade im Hinblick darauf wichtig, dass ältere Menschen vermehrt mit Unterstützung durch die Spitex zu Hause wohnen bleiben. Die Bewohner*innen der Stadt werden aber nicht nur älter, sondern auch jünger. Es wird künftig auch mehr Kinder geben, womit es auch mehr Schulhäuser und Sportanlagen braucht, die Stadt also ihre soziale Infrastruktur, den Zugang zu Freiräumen und öffentlichen Räumen ausbauen muss.

Durch den Klimawandel gibt es im Durchschnitt mehr Hitzetage pro Jahr mit Temperaturen über 30 Grad im Schatten. Das bedeutet für die Entwicklung der Stadt, dass es mehr beschattete Räume braucht, damit sich die Menschen auch an Hitzetagen bei einigermassen erträglichen Temperaturen im Stadtraum bewegen können.

Durch die Digitalisierung verändert sich die Arbeitswelt nachhaltig. Es gibt bereits Beispiele einer «Industrie 4.0» in der Schweiz, die nicht mehr auf grosse Lagerhallen angewiesen ist, weil man in urbanen Räumen auf mehreren Geschossen produzieren kann. Unsere Aufgabe ist es, die Strukturen für mögliche Veränderungen zu schaffen. Homeoffice war zum Beispiel vor zwei Jahren kein grosses Thema, durch die Pandemie hat sich das schlagartig geändert. Nun besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drittel der bisherigen Büroflächen nicht mehr benötigt wird, dafür aber das Bedürfnis nach neuen Räumen wächst, die ein Co-Sharing von Arbeitsplätzen möglich machen.

Auch wie der Strassenraum gestaltet ist und wie dieser durch den öffentlichen Verkehr genutzt wird, haben wir in der räumlichen Entwicklungsperspektive 2040 diskutiert: Dieser Strassenraum soll nicht als Verkehrsschneise, sondern als Teil des Stadtraums gedacht werden, der einfach zu queren ist und mehr Fläche für Fussgänger*innen bietet. Es soll daher nicht nur beim Hauptbahnhof einen «Fussgängerteppich» geben, sondern beispielsweise auch beim Bahnhof Oberwinterthur.ƒ

Zusatzinfos

Die räumliche Entwicklungsperspektive 2040

formuliert die Leitideen für die langfristige räumliche Gestaltung der Stadt. Diese Ideen vermittelt die Stadtverwaltung mittels Wimmelbildern und in einem Podcast zu Stadtgeschichten der Zukunft, die noch bis Ende November im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss

des Superblocks zu sehen und hören sind.

Fritz Zollinger ist Leiter Stadtentwicklung und Co-Projektleiter der Räumlichen Entwicklungsperspektive 2040.

Sandra Biberstein ist Redaktionsleiterin beim Coucou und entdeckt die öffentlichen Räume von Winterthur immer wieder gerne aufs Neue.

Jan Wägeli ist Architekturstudent und lässt gerne die Holzspäne fliegen.