1. Forschen und fordern

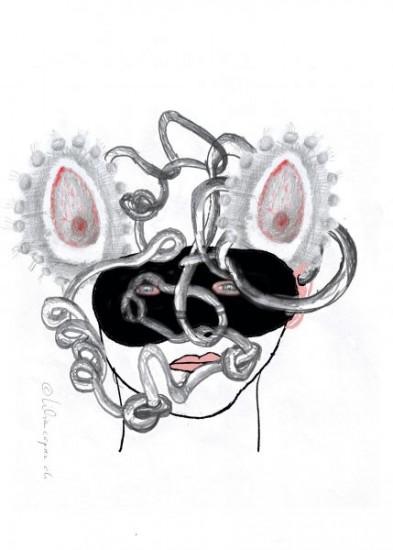

Jonas Frehner (JF): Im Stück «Der Mandelkernkomplex», das ihr Ende letzten Jahres erstmals im Theater am Gleis aufgeführt habt, raubt ihr den Zuschauer*innen mit Schlafmasken den Sehsinn und schickt sie auf eine akustische Reise in den eigenen Kopf, die sich irgendwo zwischen Theater und Meditation abspielt. Mit dieser Umsetzung spinnt ihr eure Form des «Audiogenen Theaters» weiter. Wie habt ihr damit das Konzept der sensorischen Deprivation, also den Zustand der Entbehrung, weiterentwickelt?

Patrick Slanzi (PS): Wir verorten das Stück im Vergleich zur letzten Arbeit «ICH BIN WACH» klarer in einem theatralen Kontext und starten szenisch, bevor die Schlafmaske aufgesetzt wird. Die zwei Forscher im Stück haben einen Weg gefunden, Reisen ins Gehirn zu ermöglichen. So reist der Zuschauende übers eigene Ohr durch reale Räume im Hirn zu seinem Angstzentrum, der Amygdala. Die Route wird dabei vorgegeben, etwa wenn wir vom Temporallappen in den Frontallappen reisen.

Jonathan Bruckmeier (JB): Und mit der sprichwörtlichen Reise in den eigenen Kopf wird das audiogene Theater mit dem selbstreferentiellen Inhalt, den die Zuschauer*innen selbst einbringen, nochmals aufs nächste Level gehoben: Du gehst in dich rein, um etwas anzuschauen.

PS: Auch für uns bleibt das ein Experiment. Das selbstreflexive Moment, die Auseinandersetzung mit der eigenen Angst und das Realisieren, was eine eigene Angst ist, können wir nur planen – wer weiss, ob das passiert.

JF: Ihr seid Schauspieler und Musiker, nun habt ihr selber ein Stück geschrieben und umgesetzt. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?

JB: Wir sind weder Schriftsteller noch Neurowissenschaftler. Wir bewegen uns inhaltlich auf dünnem Eis und mussten uns in die Materie einarbeiten. Einerseits wollen wir die uns angeeigneten Stoffe verdichten, ohne ein Lehrstück zu schaffen. Andererseits wollen wir Gedankenanstösse liefern, Emotionen auslösen und mobilisieren.

JF: Und wie setzt ihr das um?

PS: Wir nutzen Mittel wie Musik und Meditation, um die Zuschauer*innen zu leiten. Im Idealfall geben wir Fragen nach den eigenen Ängsten weiter, die wir uns zu Beginn gestellt haben. Unser Ziel war aber nie, die Zuschauer*innen zu verstören und sie voller Ängste aus dem Stück zu entlassen.

Nicolas Balmer (NB): Alles ist abstrakter geworden – im letzten Stück war ein Berg ein Berg, diesmal sind die Bilder individueller und wir spielen um einen lebenden Organismus, nämlich das Gehirn, herum. Das spiegelt sich auch in der Musik wider: Alles wird zu einer grossen, wabernden Masse.

JF: Im Stück haben zwei Forscher mittels Meditation eine Möglichkeit entdeckt, um Ängste mit Reisen ins eigene Gehirn zu lösen. Wie kam es dazu, dass nun ein echter Forscher das Stück begleitet?

PS: Ich habe als Sprecher bei einem Forschungsprojekt an der Universität Zürich mitgewirkt, das die Auswirkung der Sprache aufs Angstzentrum Amygdala untersuchte. Zufällig arbeitete ich genau zu der Zeit am Konzept zum Theaterstücks – griff also parallel bereits dieselben Inhalte wie das Forschungsprojekt auf. Als sich eine Gelegenheit ergab, steckte ich dem Studienleiter Prof. Dr. Sascha Frühholz das Konzept zu – er war begeistert. Nun werden das Stück und die Musik wissenschaftlich analysiert und das psychologische Befinden der Zuschauer*innen mittels fakultativer Fragebögen untersucht.

JF: Wie die Forscher im Stück, macht auch ihr das Publikum zu Versuchskaninchen. Was genau ist euer Ziel?

PS: Im Idealfall wollen wir die Zuschauer*innen mit Ängsten konfrontieren. Wenn ich sage: «Denk auf keinen Fall an einen pinken Elefanten», was passiert dann in deinem Kopf? Solch kleine Manipulationen sind zentral; Angst auszulösen ist aber nicht unser Ziel und wir haben auch keinerlei Therapieanspruch. Viel eher interessiert uns eine Entstigmatisierung der Angst: Jede*r hat sie. Wir müssen lernen, damit zu leben.

JB: Viel zu oft hört man: «Du musst deine Ängste unterdrücken, sonst sind all deine Chancen dahin.» Im Idealfall können wir mit dem Stück kommunizieren, dass Angst ein Teil von jeder Person ist.

JF: Habt ihr keine Angst, die Zuschauer*innen zu überfordern?

NB: Definitiv fordern wir sie mit schwer fassbaren Sounds und dem Setting der aufgezwungenen Blindheit. Extra möglichst mühsam zu sein, war aber nicht das Ziel.

PS: Überforderung macht keinen Spass. Und wir wollen die Leute ja am Ende mit einem guten Gefühl entlassen. Die Zuschauer*innen zu verstören ist nicht in unserem Sinn.

2. Die fehlende Zeit

JF: Ihr setzt dabei auf sensorische Deprivation und raubt den Zuschauer*innen den Sehsinn. Ist traditionelles Theater zu langweilig geworden?

JB: Im Theaterkontext wird immer wieder diskutiert, inwiefern klassisches Sprechtheater noch zeitgemäss ist. Statt Videos und dies und das reinzupacken, wollten wir mit einem neuen Ansatz beginnen. Damit sagen wir nicht «das andere ist scheisse», sondern nehmen schlicht einen neuen Blickwinkel ein.

JF: Ihr seid also nicht vom klassischen Theater abgewichen, weil es unterfordert?

PS: Im Gegenteil: Wir waren eher überfordert. Uns störte, dass dieses «Gefordert-Sein» mit «Begreifen-müssen» verknüpft war. Als Zuschauer fragten wir uns ständig: «Verstehe ich, was mir der Regisseur oder die Regisseurin mitzuteilen versucht, oder bin ich zu blöd?» Wir wollten etwas schaffen, das nicht nur über den Intellekt funktioniert, sondern in ein Erleben reingeht.

JF: Hat sich das Theater denn grundsätzlich falsch entwickelt?

JB: Ich glaube, das Theater ist in einer selbstreferentiellen Schleife gelandet, weil nach dem Autorentheater, also seit 1980, nichts Neues mehr kam. Man versucht, sich ständig neu zu erfinden und zitiert sich dabei selbst auf Zitat- und Metaebenen. Genau diese versuchen wir wegzulassen, um auf die Stärken des Theaters zu fokussieren: die Unmittelbarkeit des Geschehens zwischen Bühne und Zuschauerraum und das eigene Erleben im Moment. Ich finde es auch schade, wenn zwanghaft versucht wird, Kino und neue Medien ins Theater zu bringen, statt zu akzeptieren, dass das Theater mit seiner Echtheit in unserer Zeit eine krasse Stärke hat.

JF: Was würde dem Theater denn guttun?

PS: Zeit. Jede Kunst braucht Zeit. Von den Akteur*innen her, die sich Zeit nehmen, etwas zu machen, aber auch von den Zuschauer*innen her, die sich Zeit nehmen, um etwas zu sehen.

JB: Die Probezeiten werden im Theater immer kürzer, du hast immer mehr Vorstellungen zu spielen. Der Effizienzgedanke ist omnipräsent, statt die Abläufe so zu gestalten, dass die besten Ideen entstehen. Theaterintern wird gegen unten zu den Künstler*innen hin immer mit Leidenschaft argumentiert, während nach oben hin Wirtschaftlichkeit zentral ist. Diese Diskrepanz zieht sich als Tendenz durch den ganzen künstlerischen Diskurs. Der 2018 mit dem deutschen Theaterpreis «Faust» ausgezeichnete Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson sagte kürzlich, das Theater solle sich als einen der letzten Räume der Ineffizienz erhalten, in dem diese gefordert und gesucht werde.

JF: Und dieses bewusst ineffiziente Arbeiten ist realistisch?

PS: Realistisch ja, aber die Mittel dafür müssen vorhanden sein. Dem Preisträger Thorleifur Örn Arnarsson etwa stand am Schauspiel Hannover unüblich viel Zeit zur freien Verfügung. Das gab ihm die Freiheit, den Arbeitsprozess rollen zu lassen und nicht ständig das Endprodukt im Hinterkopf zu haben. Fehlt das Geld und damit die Zeit, ist man limitiert.

JF: Darf Theater auch noch simple Unterhaltung sein, ohne gleich gesellschaftliche Probleme anpacken zu müssen?

PS: Gutes Theater – auch wenn es lustig ist und Spass macht – hat automatisch eine Botschaft. Dafür muss es nicht offensichtlich gesellschaftskritisch und politisch sein. Gutes Theater bewegt und regt dadurch zwingend in irgendeiner Form zum Denken an. Loriot beispielsweise ist lustig und löst trotzdem etwas aus.

JF: In Politik und Medien werden gezielt Ängste bewirtschaftet. Können Kunst und speziell Theater Lösungen bieten?

PS: Es ist Vorsicht geboten, sobald man sagt: «Wir bringen Lösungen.» Für mich impliziert das immer, dass jemand sagt, wie etwas zu tun oder zu machen sei. Viel wichtiger ist es, die Menschen in eine Konfrontation zu bringen.

JB: Es gibt das dumme Zitat: «Kunst ist der Spiegel der Gesellschaft», und das Gegenzitat: «Kunst ist ein Hammer, mit dem man die Gesellschaft formen muss.» Ich glaube, wir befinden uns irgendwo in der Mitte: Kunst hat immer die Kraft, sich in den eigenen Ansichten zu bestätigen, aber auch diese zu widerlegen.

3. Von Ängsten bestimmt

JF: Diffuse und reale Ängste bestimmen unser Leben. Welche standen am Anfang eures Stücks «Der Mandelkernkomplex»?

JB: Ängste sind auf allen Ebenen omnipräsent. Medien erreichen über Angst mehr Resonanz als mit Positivem, in der Politik werden bewusst Ängste geschürt. Mir wurde auch bewusst, dass Leute in meinem Freundeskreis mit Ängsten kämpfen. Nicht mit Spinnenphobien, sondern mit existenziellen Ängsten, Panikattacken, Burnouts und Versagensängsten. Das interessierte uns auch an der Grundsituation: Die erzwungene Blindheit macht etwas mit einer Person; versetzt sie in eine Habachtstellung.

JF: Was macht euch persönlich Angst in der heutigen Gesellschaft?

JB: Für mich zentral ist die Machtlosigkeit. Das Gefühl, etwas nicht kontrollieren zu können und keinen Einfluss auf die Dinge zu haben, die um mich herum und in der Welt geschehen. Sobald man den Fernseher einschaltet, sieht man etwas und denkt: «Scheisse, da müsste man etwas tun!» Doch meist liegt dies ausserhalb der Reichweite.

NB: Die Komplexität der Welt führt dazu, dass Probleme für uns nicht mehr greifbar sind. Sich an den Tisch zu setzen und zu diskutieren reicht nicht mehr aus in der hoch vernetzten Realität, wenn man nicht mal mehr sicher sein kann, was richtig und was falsch ist.

PS: Mir macht die kollektive Angst Sorgen, die von unseren Lebensumständen provoziert wird. Die Leute sind beherrscht von Zukunftsängsten und fragen sich: Wo bin ich morgen? Wo bin ich in zehn Jahren? Mache ich alles richtig? Wie sehen mich die Leute? Das generiert den unsicheren Boden, auf dem wir uns bewegen. Ständig hat man das Gefühl, sich beweisen und definieren zu müssen. Einfach zu sein und loszulassen wird immer schwieriger.

JB: Das lässt sich mit den ansteigenden Zahlen von Burnouts bei jungen Menschen belegen. Was lange eine Begleiterscheinung der Midlife-Crisis von Manager*innen war, schwappt zu den Jüngeren über – auch ans Theater. Der Leistungsdruck und Stress beginnt schon in der Schule. Bei uns war es den Eltern schon extrem wichtig, dass wir die Matur machen, statt einfach zu sagen: «Tu, was dir Freude bereitet.»

JF: Also ist unsere Zeit von Ängsten geprägt?

PS: Auf der Erde funktionieren wohl mehr Mechanismen über Angst als über alles andere. 2016 wurde vom Heidelberger Politologen Manfred Schmidt als «Jahr der Ängste» bezeichnet, weil die Angstbereitschaft ansteigt. Dies, obwohl es den Leuten besser geht, als es ihnen in der Menschheitsgeschichte je gegangen ist: Weniger Terroranschläge, weniger Hungertote, weniger Arbeitslose und so weiter. Trotzdem steigt das Angstgefühl. Es ist evolutionsbiologisch bedingt, dass wir auf Angst reagieren, heute aber scheinen wir viel mehr und sensibler auf die Mechanismen der Angst getriggert zu sein. Dabei steht nicht die sichtbare Bedrohung mit einer Waffe im Zentrum, sondern andere Ängste: Hab ich in zehn Jahren noch einen Job? Kann ich mein Kind ernähren?

JB: Angst ist ein uralter Trieb aller Tiere und Geschöpfe. Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard führte den Angstbegriff ein, wie wir ihn heute kennen: als bewusstes Gefühl. Dieses kam anfänglich aus einer theologischen Perspektive, denn auch Religion funktioniert seit Jahrtausenden nur über Ängste. Diese hielten das Leben zusammen – heute löst sich das auf und die Ängste verschieben sich auf andere Lebensbereiche.

JF: Was wäre die Lösung?

JB: Jede*r kann bei sich selber anfangen und sich Zeit nehmen. Autor Yuval Noah Harari war im Studium extrem gestresst, bis er begann, täglich zehn Minuten zu meditieren, um sich auf sich selbst zu besinnen. Würden das mehr Menschen tun, könnte das etwas bewirken. Hungerkatastrophen im Jemen werden dadurch natürlich nicht gelöst, aber man lernt seine eigenen Bedürfnisse kennen. Durch diese Selbstbefragung stellt man sich automatisch wieder in Bezug zur Aussenwelt und zum echten Leben, statt Trends auf Instagram hinterherzurennen...

JF: ... wo Influencer*innen und Stars die Ziele vorgeben.

JB: Es ist kein neues Phänomen, dass man sich Stars und Fixpunkte sucht. Neu ist, dass man sich jederzeit übers Smartphone mit diesen in Bezug setzen kann. Instagram, Facebook, Google und Co. lassen in jeder Sekunde den Vergleich zu diesen zu. Wie oft sah man Grace Kelly früher am Tag? Vielleicht einmal am Morgen beim Blättern in einem Magazin. Kaum aus dem Haus musste man sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen.

Mit «Group Nous» widmen sich die Schauspieler Patrick Slanzi und Jonathan Bruckmeier sowie der Musiker Nicolas Balmer seit 2013 dem Zusammenspiel von Text und Klang als performativen Akt im schwarzen Raum. In ihren ersten beiden Arbeiten «Himmelwärts – ein Experiment» und «ICH BIN WACH» haben sie den Begriff des audiogenen Theaters begründet: eine theatrale Form, die sich darüber definiert, dass die Zuschauer*innen nichts sehen – also sämtliche Reize über den Hörsinn aufnehmen – und über verschiedene Meditationsmotive an den Inhalt herangeführt werden. Ihr Stück «Der Mandelkernkomplex» war am 30. November und am 1. Dezember 2018 im Theater am Gleis zu sehen.

«Der Balken in meinem Auge» ist eine geteilte Rubrik von Coucou und Zollfreilager, dem Kulturmigrations-Observatorium der ZHdK. Die darin erscheinenden Interviews beleuchten die Kultur, ihre Praxen und Politiken als Frage der Multiperspektivität. Das Interview wurde am 9. November 2018 von Jonas Frehner geführt.